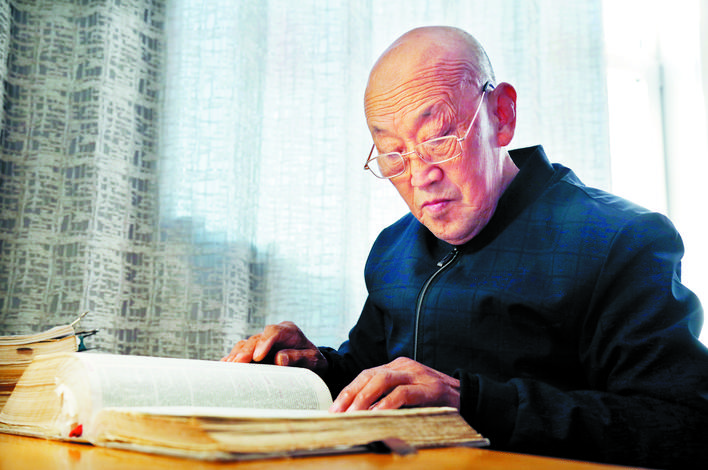

潛心鉆研�,兀兀窮年

各種精妙的“木結(jié)構(gòu)模型”

“這個東西,我之前沒人能做出來�����?�!?/p>

“做這個����,用了96個木構(gòu)件、花了三個月時間���。全拆開后再拼裝在一起����,除了我沒有第二個人能辦到?!?/p>

“太原有個搞3D打印的工程師想把它打印出來,來我家左看右看就是搞不懂內(nèi)部結(jié)構(gòu)�����。他說�,連3D也沒法打印的東西,頭回見到����。”

這個木制物件比足球略小�����。從外觀看��,由一系列菱形�����、圓形��、四邊形�、三角形組合而成。各種圖形交織在一起�����,方中有圓���、圓中有方����。各部分看似互不相連�,卻又彼此呼應(yīng)。球體乍看鏤空���,仔細(xì)端詳���,則會發(fā)現(xiàn)構(gòu)成圖形的木構(gòu)件,在球體內(nèi)部以榫卯結(jié)構(gòu)緊密地聯(lián)接在一起����。無論怎樣用力扳拽,組成球體的木構(gòu)件絲毫不能松動�����。

這個“木結(jié)構(gòu)模型”的制作者,其身份也頗為神秘——李德賢老人說�,他是中國木作技藝一個流派分支的第五十代傳人。

修槍的故事

“匠”���,本義就是指木工�,后來引申為有專門技術(shù)的工人���。

老木匠李德賢是定襄季莊鄉(xiāng)季莊村人��,生于1942年�。打8歲那年拿起木匠工具�����,72年來幾乎一天也沒有放下��。

李德賢的父親李書河����,當(dāng)年就是方圓幾十里有名的“大木匠”����。李德賢說���,過去起房蓋屋能“上架”的木匠才有資格稱為“大木匠”。因?yàn)槭炙嚭?���,?dāng)年“李大木匠”不僅不用外出攬活兒,請他出手的東家還得排隊(duì)預(yù)約——訂金5角���,相當(dāng)于半塊銀元���。一天工錢3角,這已經(jīng)是當(dāng)時木匠的最高薪酬�����。當(dāng)年閻錫山在家鄉(xiāng)建“川至中學(xué)”����,李書河就是木作這一行的總指揮——“掌尺人”。

按理說��,子承父業(yè)再正常不過���,可李書河就是不讓兒子學(xué)木匠����,理由是“木匠營生太苦”。后來李德賢才明白�,除了“苦”,還另有原因����。

李德賢從小就想成為像他爹那樣的“大木匠”,緣于他6歲那年耳聞目睹的一件事����。

記憶中是一個夏天。他在院里棗樹下玩��,看見幾個穿灰布軍裝的人來到他家�,手里提幾桿沒有槍托的步槍。來人對他爹說����,拉槍的車翻了,槍托折斷��,讓他爹給配上�。李大木匠雖說沒有拿不下的木工活兒���,但從來沒有修過槍���,連真槍也是頭回見�����,因此面有難色����。來人也不多話��,撂下一句“能修好得修好�����,修不好也得修好”就匆匆離去��。

給槍配槍托����,可不比給鍬配鍬把。李大木匠閉門謝客��,苦苦琢磨,好幾夜沒睡個囫圇覺�����。幾天后����,“灰布軍裝”過來取槍,只見新配的槍托與槍身嚴(yán)絲合縫����,一把把端起來瞄準(zhǔn)又放下,相視而笑�����。臨走時�����,其中一人掏出十塊銀元�,李大木匠趕緊推辭。來人也不多話���,撂下一句“要也得要���,不要也得要”就匆匆離去��。

他爹當(dāng)時說,來人是“八路軍”��。李德賢長大后�,覺得應(yīng)該是“縣大隊(duì)”。

這件事給年幼的李德賢留下極其深刻的印象——要是能有爹爹那樣的手藝���,還愁長大掙不下錢���?

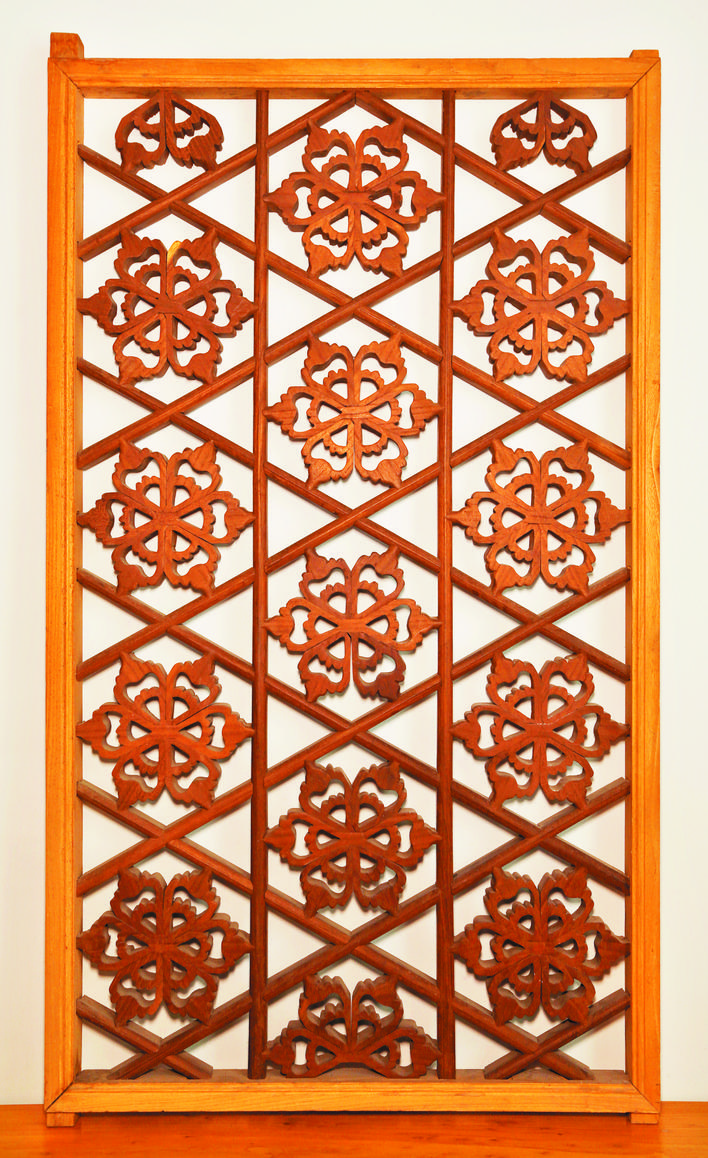

純用榫卯聯(lián)結(jié)的木屏風(fēng)

“秘籍”

李書河為啥不把手藝傳給兒子?謎底在李德賢十六�、七歲時才揭曉。

李德賢小時候���,逢年過節(jié)總發(fā)現(xiàn)他爹會從“大躺柜”的底層取出一個木盒�,從木盒里取出一摞年深日久的木板���、牛皮����、羊皮。木板上繪有一個古人的畫像�,李大木匠焚香點(diǎn)燭對著畫像祭拜如儀。他湊過去看����,他爹不是借口支走他,就是干脆在里邊插上門�����。

大人越禁止����,孩子的好奇心越強(qiáng)。趁爹爹“走東家”不在����,他就翻箱倒柜尋出來。上學(xué)后弄懂了寫在牛皮�、羊皮上的文字,才明白他爹敢情是中國一個木作流派分支的第四十九代傳人����。

李德賢說,他父親傳承的這一木作流派分支的始祖姓杜�,活動于東漢獻(xiàn)帝時期����。由這個分支再往上追溯�,開宗立派者姓王名爾。相較于眾人皆知的木匠始祖魯班�����,王爾的知名度實(shí)在太低���。

百度漢語對“王爾”這兩個字的解釋只有四個字——“古巧匠名”,其他信息一概闕如����。戰(zhàn)國時楚國宋玉 《笛賦》中有:“乃使王爾、公輸之徒����,合妙意,角較手�����,遂以為笛” 的描述����。如果這個信息可靠的話��,王爾應(yīng)該是戰(zhàn)國或春秋時人����。

“牛皮羊皮卷”上���,沒有記載從王爾到杜姓始祖的傳承脈絡(luò)���。但是從杜姓始祖以下則傳承有序,記載得一清二楚����。傳至李大木匠手上的“秘籍”中記載,東漢獻(xiàn)帝時期����,杜姓始祖在汾河流域開枝散葉。不過�����,這一分支上一代“長門”選擇“接班人”的標(biāo)準(zhǔn)卻相當(dāng)嚴(yán)苛——在一堆徒弟中���,師傅長期考察����,最后只選一個智力、悟性�、定力三者俱佳者承其衣缽,是謂“精傳”——一如滅絕師太選擇峨眉派掌門����。更奇特的是,這一分支明確規(guī)定����,“長門傳徒不傳子”�,即使某一代“長門”的兒子出類拔萃,也只能與“長門”失之交臂��。

“秘籍”記載��,第29代“長門人”史傳藝從太谷縣來到定襄受祿鄉(xiāng)黃咀村收徒傳藝�����,一直傳到第49代“長門人”李書河�。因?yàn)椤伴L門人”有傳徒不傳子的規(guī)定�,所以50代“長門人”中居然沒有一個重姓���。

歷代“長門人”每年要求眾徒弟每人做一個“木結(jié)構(gòu)模型”��,難度一年高于一年����,最后勝出者接任“長門”�。這種“木結(jié)構(gòu)模型”,包含了中國傳統(tǒng)木作技藝的種種要素�����,特別是幾十種���、上百種榫卯結(jié)構(gòu)的應(yīng)用����。模型小���,制作精度�����、復(fù)雜度更高�����。做模型過了關(guān)���,實(shí)踐中運(yùn)用當(dāng)然不在話下����。

李書河當(dāng)年也收過一些徒弟��,但最終無一人有資格承其衣缽���。至于那些傳承了1800多年的“秘籍”�,當(dāng)年“破四舊”時�,李書河怕惹麻煩統(tǒng)統(tǒng)付之一炬����,片紙無存。

“北空第一巧匠”

雖然父親恪守門規(guī)�����、“長門”之位絕不傳子,但同在一個屋檐下��,耳濡目染就夠了��,根本用不著偷師學(xué)藝��。8歲時�����,李德賢就能用鋸子���、推刨自己制作玩具���。上學(xué)后,也是一有時間就鉆在家里的木工房里不出來��。宏道中學(xué)畢業(yè)后����,順理成章地到本村木業(yè)社子承父業(yè)。

頭頂老子的“光環(huán)”���,兒子倒底有幾斤幾兩��?到木業(yè)社沒幾天�����,李德賢就露了一手����。

當(dāng)時季莊村木業(yè)社有三十來個匠人,李德賢年齡最小��。一進(jìn)木業(yè)社���,趕上生產(chǎn)隊(duì)為建育苗棚解一根大料——這根六米多長�����、一人不可合抱的大料拆自一座古廟��。要解成板材���,須將大料立起從上往下鋸開�。李德賢帶兩人先把環(huán)繞大料的腳手架搭好,穩(wěn)穩(wěn)站在架上,雙腳如生根一般�。大鋸拉動,雙手不抖不晃��,鋸條筆直�����、一貫而下�����?��!靶屑乙簧焓?�,就知有沒有��?���!北娊橙诵姆诜?�,連連喝彩���。

沒多久���,李德賢就成為木業(yè)社的“掌尺人”����,做些大營生的時候發(fā)號施令���,掙全社最高的工分��。外出做工��,別的匠人吃大鍋飯��,東家單獨(dú)為他開“小灶”�����。

1966年���,定襄建軍用飛機(jī)場。時年25歲的李德賢被北京軍區(qū)空軍某部相中����,到機(jī)場航材股做工����,他也是定襄惟一被選中的木匠����。在機(jī)場“加工連”���,李德賢掌管圖紙����,他設(shè)計(jì)����、制作的“輻信臺機(jī)桌”受到北空首長的高度評價,稱他是“北空第一能工巧匠”���。

在飛機(jī)場服務(wù)16年后�����,1982年����,李德賢自建包工隊(duì)攬工做活兒。從1986年開始��,又單打獨(dú)斗“走東家”��。年過花甲后��,孩子們成家立業(yè)��,老李再無經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)�����,開始心無旁騖地鉆研“木結(jié)構(gòu)模型”����。近20年來,制作各種精妙絕倫的“小木作”百余件��,撰寫有關(guān)理論文章400多萬字�����。李老以傳承從他父親手上失傳的木作“精傳”一脈為己任��,為賡續(xù)中國傳統(tǒng)建筑文化殫精竭慮����、身體力行�。

震古鑠今

榫卯�����,是中國古建筑和古典家具的靈魂����。

早在距今六���、七千年前的新石器時代��,浙江就出現(xiàn)了使用榫卯結(jié)構(gòu)的房屋�����。一榫一卯相互駁接����,不用一根釘子��,一座房屋就能拔地而起�����。歷經(jīng)地震、朝代更迭����,幾百年、上千年也不會倒塌��。

中國傳統(tǒng)建筑由立柱�、橫梁、順檁等主要構(gòu)件建造而成��。各構(gòu)件之間的結(jié)點(diǎn)以榫卯連接��,構(gòu)成富有彈性的框架����,具有良好的抗震功能。凸出為“榫”���,凹進(jìn)為“卯”�����,榫卯咬合起到連接作用���。我們參觀故宮等古建筑時見到的斗拱���,就是榫卯結(jié)合的一種標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件——方形斗拱把屋檐均勻地托住,將其重力或直接��、或間接傳遞到立柱上��,起平衡穩(wěn)定作用����。

中國傳統(tǒng)木構(gòu)件皆用榫卯�,現(xiàn)代建筑構(gòu)架純用鋼筋混凝土,榫卯再無用武之地?�,F(xiàn)代木質(zhì)家具與傳統(tǒng)木作家具已經(jīng)完全是兩個概念?��,F(xiàn)在流水線��、制式化生產(chǎn)家具部件��,部件之間連接“簡單粗暴”���,統(tǒng)統(tǒng)都用螺釘��。傳統(tǒng)意義上的“木匠”以及榫卯技藝因?yàn)榕刹簧嫌脠?���,正在或者說已經(jīng)消亡——時代進(jìn)步就是以一些行當(dāng)����、工匠的消失為代價的,全然不以人的意志為轉(zhuǎn)移����。所以,國家才要大力保護(hù)“非遺”�,力圖使那些流傳了幾千年、傳承了幾十代人的傳統(tǒng)技藝��、文化遺產(chǎn)����,不在我們這一代人手上失傳。

就李德賢而言�����,他也說不上有多么高的“文化自覺”,只是因?yàn)橐簧釔勰咀?���、心靈手巧,加之與木作“精傳”一脈淵源深厚��,所以對“木結(jié)構(gòu)”仰之彌高��,鉆之彌堅(jiān)�����。他幾十年孜孜以求�����,只為給后人留下一些凝聚無數(shù)前輩心血和他發(fā)明創(chuàng)造的“木結(jié)構(gòu)模型”���。他以匠心獨(dú)運(yùn)、具體而微的制作���,把中國傳統(tǒng)木作的精髓呈現(xiàn)在世人面前���,并竭力想使其傳之后世。

采訪李老,是一個艱難的過程�。這倒不是說李老拒人于千里之外,相反�,老人家慈眉善目、和藹可親�,說起“木結(jié)構(gòu)”來滔滔不絕,簡直不給你插話的機(jī)會����。說艱難,是說李老傳遞的信息量太大����,令人應(yīng)接不暇,而且有些觀點(diǎn)與定論大相徑庭�����。

李老認(rèn)為����,榫卯的說法和定義首先就是錯的——通行的說法是凸出為“榫”、凹進(jìn)為“卯”�����,李老則認(rèn)為凸出為“卯”、凹進(jìn)為“榫”�。李老說,榫卯也不應(yīng)該叫榫卯�����,而應(yīng)該叫“卯竅”“卯口”����。斗拱也應(yīng)該叫“拱斗”,因?yàn)椤肮啊痹谇岸岸贰痹诤?��。囿于篇幅�,李老關(guān)于這些的理論不展開��。

李老對前輩的傳承絕不盲從����,他敢于質(zhì)疑權(quán)威����,大膽提出自己的見解,盡管這些見解即將湮沒在滾滾紅塵����。

《營造法式》是宋代“將作監(jiān)”李誡所著的中國古代最完整的建筑技術(shù)書籍��,后來幾度失傳�。民國名人朱啟鈐搜尋各種版本��、?����?庇坝〕霭婧?����,梁啟超將書郵給在美國留學(xué)的兒子梁思成�����,囑咐他研究這本“奇書”“天書”�����。梁思成不負(fù)父望��,與夫人林徽因鉆研幾十年成果斐然�����。因?yàn)檫@本書對他人生、事業(yè)十分重要�,梁思成才給兒子起名梁從誡。1983年����,李德賢在太原做工逛書店無意中發(fā)現(xiàn)此書,花38元收入囊中�。此后幾十年,他結(jié)合自己多年實(shí)踐���,在這本被業(yè)界奉為經(jīng)典書籍的空白處�,寫下十幾萬字的批語�,指出了他認(rèn)為的不少“謬誤”。

李老說���,李誡是宮廷的“將作監(jiān)”����,梁思成是建筑史學(xué)者����,都不是木匠出身。因此����,他們在著書、研究的時候因?yàn)闆]有親自操作過����,就難免人云亦云。囿于篇幅�����,李老的“指正”不展開�����。

在李老心中���,榫卯或者說他堅(jiān)持的“卯竅”����、“卯口”�,已不僅僅是木作技藝,他對其的認(rèn)識已上升到哲學(xué)的高度——卯竅就是陰陽��,一凸一凹,一陰一陽�����。一陰一陽謂之道�����,一卯一竅乃成器���。卯竅互鎖�����,就是陰陽互鎖��;卯竅互補(bǔ)��,就是陰陽互補(bǔ)��;卯竅平衡�����,就是陰陽平衡�����。

近20年來���,李老制作的上百個“木結(jié)構(gòu)模型”運(yùn)用了幾十種“卯竅”結(jié)構(gòu),除了古已有之的結(jié)構(gòu)方式�����,他還發(fā)明并命名了諸如“彈久生擒”“流星抗震卯”“珠聯(lián)璧合”等前人從未有過的“卯竅”方式�。有些結(jié)構(gòu)方式看來確實(shí)不可思議,比如“閃卯”——在一個“木結(jié)構(gòu)模型”上�����,一顆木制圓珠嵌進(jìn)圓圈����。圓珠直徑明顯大于圓圈直徑,但圓珠可以在圓圈中靈活轉(zhuǎn)動且永遠(yuǎn)不會跌落�����,令人百思不得其解。

李老幾年前收的關(guān)門弟子趙永功���,為師傅的作品起了一系列“高大上”的名字����。比如�����,“五十六個民族大團(tuán)結(jié)”——用56個木構(gòu)件做成一個球體���,每一個構(gòu)件都用“卯竅”連接����,共運(yùn)用二十幾種“卯竅”結(jié)構(gòu)����,外形為祿福圖案,寓意56個民族大團(tuán)結(jié)�����?!叭祟惷\(yùn)共同體”——就是文首提到由96個木構(gòu)件做成的“前無古人����,后無來者”的奇特球體�,球體不同位置的中軸和圖案寓意赤道、南北極����、五大洲�、四大洋……

上百個“木結(jié)構(gòu)模型”,形狀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)各不相同���。有球形�、棱形����、方形、菠蘿形�、動物形、寶盒形����、寶塔形、古建筑形��、十字形、雙十字形……

有些“木結(jié)構(gòu)模型”��,外觀看來兩個一模一樣����,但拆解后里面的“卯竅”結(jié)構(gòu)卻截然不同。這些“小木作”內(nèi)部“卯竅”咬合精密��,要想打開�����,須找準(zhǔn)其中的一個木構(gòu)件或推拉�����、或抽動�,才可將模型一一分解開來。否則���,就是用盡九牛二虎之力也無法將其打開�,除非一怒之下……

2014年10月20日�,李老的木作絕活在山西電視臺《天下尋寶》節(jié)目展示,被專家鑒定為該期最具收藏價值的藏品�����。在3D打印機(jī)能打印出F1賽車、無人飛機(jī)�����,甚至能打印出有細(xì)胞�、血管、心室和心房的完整心臟的今天��,因?yàn)槔罾险鸸盆p今的“絕活”太過精妙��,現(xiàn)代高科技在傳統(tǒng)技藝面前��,極其罕見地?cái)∠玛噥怼?/p>

年屆八旬����、身懷絕技的李德賢平生不近煙酒葷腥���,最大的心愿就是將“木結(jié)構(gòu)文化”傳承下去��。李老的案頭���,一部縮微版的《辭源》被翻得卷起了毛邊����。他的研究心得�,用藍(lán)、黑��、紅中性筆寫在用大十六開紙訂成的幾個厚本子上�����,文不加點(diǎn)�,看一頁令人眩暈。在李老妙至巔毫的“小木作”面前��,任何描述性的文字頓顯蒼白無力�,只能慨嘆一句——高手真的在民間!

(責(zé)任編輯:盧相?���。?/span>