新華社北京12月17日電 《參考消息》12月14日刊發(fā)文章《中國攜手全球一起“種太陽”》�。全文如下:

由古至今����,世界各地的人們都對太陽的奧秘有著共同的探求。如今��,不懈追尋化作科研動力,模擬太陽核聚變而誕生的“人造太陽”����,正點亮人類共同向往的清潔能源之夢。

探索腳步不斷加快

人類對聚變能源探索的腳步正不斷加快����。12月初���,日本和歐盟共同建設的大型核聚變實驗裝置開始運行�,這一計劃是全球最大“人造太陽”ITER(國際熱核聚變實驗反應堆計劃)的先行項目,其成果將會反映到ITER中�����,并將用于未來核聚變原型堆的建設中。

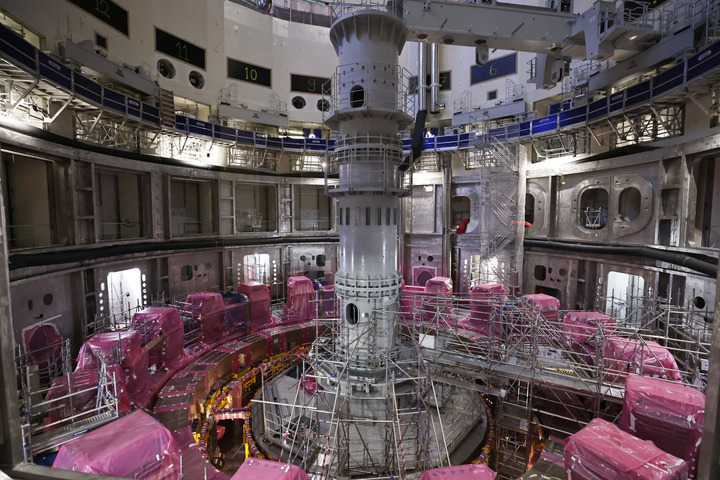

這是11月23日在位于法國圣保羅-萊迪朗斯的國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)建設現(xiàn)場拍攝的安裝中的托卡馬克裝置�����。(梁希之 攝)

11月初�����,ITER的磁體支撐系統(tǒng)在廣州完成交付��,標志著ITER磁體支撐系統(tǒng)研制任務圓滿收官,為ITER項目第一次等離子體放電的重大工程節(jié)點奠定了基礎���。

中國有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)屢獲突破���,今年4月,成功實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)高約束模式等離子體運行403秒的新世界紀錄。7月底�����,美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家宣布成功重現(xiàn)“核聚變點火”突破,第二次在可控核聚變實驗中實現(xiàn)“凈能量增益”……

人類為何要全力在地球上推進“人造太陽”項目?

“人造太陽”是模仿太陽產生核聚變反應原理���,在實驗室里建造裝置,模擬演示等離子體達到產生聚變的條件�,源源不斷地釋放出聚變能����。由于實現(xiàn)核聚變的原材料在地球上極豐富���,且排放無污染,如果能造一個“太陽”發(fā)電���,人類有望實現(xiàn)能源自由���。

助力多國追逐夢想

12月初����,全世界聚變領域的20余位權威專家聚集在安徽合肥��,對EAST大科學團隊近年來的創(chuàng)新工作進行細致梳理�����。參會的歐盟聚變委員會主席托尼·多恩表示,相對于歐美國家��,盡管中國的聚變研究起步較晚,但中國聚變項目的效率和進展令人驚嘆����。

從EAST誕生之日起��,聚變領域的紀錄就一次次被刷新:2012年���,實現(xiàn)2000萬攝氏度411秒等離子體運行���;2016年���,實現(xiàn)5000萬攝氏度102秒等離子體運行;2017年�,實現(xiàn)101秒高約束模式等離子體運行�;2021年��,實現(xiàn)1.2億攝氏度101秒等離子體運行�����;4月,EAST又創(chuàng)造了新的世界紀錄��。

從一窮二白到走向領先�����,中國始終堅持自主創(chuàng)新和國際合作兩條腿走路�。開放合作的基因��,牢牢印刻在中國先后建成的四代托卡馬克裝置中����。

中國的聚變裝置成果助力多國實現(xiàn)“人造太陽”夢想:誕生于中國科學院等離子體物理研究所的HT-6B裝置轉讓給伊朗伊斯蘭阿扎德大學;HT-6M裝置贈送給泰國核技術研究所�,將助力泰國建成東盟地區(qū)基于托卡馬克技術的科研和開發(fā)中心。

目前��,EAST裝置已與國際主要聚變實驗裝置及研究機構形成了覆蓋亞洲-歐洲-美洲的三班聯(lián)合實驗體系,每年度超過一半的實驗提案來自歐美合作單位��。

4月EAST創(chuàng)造新紀錄后��,英國原子能委員會主席伊恩·查普曼��、美國通用原子公司副總裁韋恩·所羅門等多國專家紛紛發(fā)來賀信�,稱“這是多么完美的實驗成果”“給核聚變研究帶來極大信心”�����。

邁進新科研“無人區(qū)”

自1985年以來,為驗證聚變能利用的科學和工程可行性��,包括中國在內的全球七方加入ITER項目����,為探索核聚變在科學和工程技術上的可行性攜手奮力前行�����。

“從關鍵部件交付到核心裝置安裝����,中國是ITER項目值得信賴的合作伙伴?���!盜TER組織總干事彼得羅·巴拉巴斯基此前在采訪中表示��。美國加利福尼亞大學洛杉磯分校資深教授穆罕默德·阿卜杜說�,中國已經成為全球聚變能源領域的重要力量,目前EAST已經是全球知名的磁約束聚變裝置�����,為全球科研貢獻重要力量����,而現(xiàn)在,中國又開始推進下一代聚變能實驗裝置建設和聚變堆項目����,不斷向著聚變能發(fā)電的未來探索推進�����,“未來我還會繼續(xù)同中國開展長期合作”��。

聚變科研的每一步前進����、每一次突破,都意味著進入新的科研“無人區(qū)”��。隨著全球聚變研究一步步從實驗走向工程實踐、商業(yè)應用����,業(yè)內專家認為����,中外聚變合作的舞臺也在不斷拓展���。托尼·多恩指出,目前歐洲正在著手建設核聚變示范堆,而中國也正推進聚變實驗堆和工程堆項目����,雙方在聚變科研前沿領域的很多方面有共通之處。“在聚變科研的一些領域�����,中歐正開展緊密合作�,我們每周都要與中國的合作伙伴召開會議討論進展����?!?/p>

“只有人類共同合作��,可控聚變能源才能成為現(xiàn)實���,而且我們需要盡快實現(xiàn)這一目標�,以應對氣候變化的挑戰(zhàn)�?�!蓖心帷ざ喽髡f����。(何曦悅)

(責任編輯:蔡文斌)